Les plus perspicaces des résidents français parmi vous l'auront sans doute remarqué : un nouveau système d'immatriculation des véhicules à moteur est en service depuis le 15 avril. Une réforme qui permet de simplifier et réduire les opérations d'immatriculation, et augmenter la durée de vie du système : fichier unique à l'échelon national, numéro à vie pour le véhicule, deux lettres trois chiffres deux lettres, plus aucune mention du département ou d'un quelconque territoire d'appellation géographique d'origine. Le bons sens en action.

Les plus perspicaces des résidents français parmi vous l'auront sans doute remarqué : un nouveau système d'immatriculation des véhicules à moteur est en service depuis le 15 avril. Une réforme qui permet de simplifier et réduire les opérations d'immatriculation, et augmenter la durée de vie du système : fichier unique à l'échelon national, numéro à vie pour le véhicule, deux lettres trois chiffres deux lettres, plus aucune mention du département ou d'un quelconque territoire d'appellation géographique d'origine. Le bons sens en action.

C'était trop beau. Une minorité vociférante de handicapés du terroir, ras du bulbe numérotés de 01 à 976, a réclamé sous peine de... euh... eh bien sous peine de rien du tout en fait, mais a réclamé, en tout cas, que le numéro du département puisse continuer d'apparaître sur les plaques. N'écoutant que son courage, notre brillante ministre de l'intérieur, qui n'est pas du genre à flancher devant le premier terroriste venu, a décidé de les faire taire une bonne fois pour toutes avec toute la force de la puissance d'Etat, et ce en leur donnant satisfaction au-delà de leurs plus folles espérances : non seulement la mention d'un numéro de département est possible, tout au bout à droite, mais elle est même obligatoire. Bonjour la rupture.

Dommage pour les Lyonnais qui pensaient pouvoir garer bien peinards leur auto sur le parking de Geoffroy-Guichard pendant le derby. Certes, en théorie, le choix de ce numéro est laissé à l'arbitraire de l'immatriculant, mais en pratique, ça risque de coûter du temps et de l'argent de faire venir mes plaques 974 de la Réunion, vu que le Mister Minit du Bourget pourrait ne pas les avoir en stock. Dommage pour les supporters stéphanois qui vont acheter une voiture d'occasion dans le Rhône et qui vont devoir se payer de nouvelles plaques à grands frais (alors que le numéro d'immatriculation officiel restera rigoureusement le même) pour ne pas se faire pourrir l'auto sur le parking de Geoffroy-Guichard.

On ne voit pas très bien pourquoi il faut recourir à la contrainte et obliger les automobilistes à choisir un numéro sans lien aucun avec l'immatriculation officielle de leur véhicule, ni pourquoi le choix est laissé dans le numéro sans permettre l'absence de numéro, ni ce qui aurait empêché ceux à qui ça donne de l'urticaire de rouler sans identifiant géographique de rajouter un gros autocollant quelque part à la gloire de leur département préféré, ni surtout pourquoi on ne le leur imprime pas carrément au fer rouge sur le front s'ils aiment tant ça. Pourquoi d'ailleurs n'obliger les gens à afficher seulement un département ? On devrait aussi rendre obligatoire la couleur favorite, les préférences sexuelles, les notes au bac, et la photo de son chien, et tatouer le tout au cul de ces ahuris. Dommage collatéral de ce fiasco administratif : les magnifiques logos de régions, fierté du graphisme français, vont désormais devoir affliger les nouvelles plaques (voir carte ci-dessus - cliquer pour agrandir). Et pour les picto-charentais, c'est pas mince à porter, dans le genre "carrefour de l'Europe".

Dommage collatéral de ce fiasco administratif : les magnifiques logos de régions, fierté du graphisme français, vont désormais devoir affliger les nouvelles plaques (voir carte ci-dessus - cliquer pour agrandir). Et pour les picto-charentais, c'est pas mince à porter, dans le genre "carrefour de l'Europe".

Notez enfin que pour des raison obscures, trois régions ont pu substituer un emblème folklorique à la place de leur somptueux logo : la Corse, la Bretagne, et l'Alsace. Enfin, dans le cas des deux premières, même la seconde, on peut concevoir une intention pacificatrice visant à éviter quelques plasticages. Dans le cas de l'Alsace, on craignait quoi ? Un lancer de saucisses ?

29 mai 2009

Sclérose en plaques

28 mai 2009

Ma came

Je me tape en ce moment la saison deux de l'excellente série Breaking Bad, dont vous pouvez lire ici tout le bien que je pense de la première saison. Et donc voilà-t-y pas qu'en préambule d'un épisode, je tombe sur sur cette pimpante ritournelle mexicaine, intitulée Negro y azul, qui a donné son nom audit épisode. Hispanophones, ouvrez grand vos portugaises, anglophones, ne ratez pas les sous-titres, pour les autres, je résumerai seulement qu'il s'agit, sur un air de polka entraînant en diable, enrobé de glings glings folkloriques, d'un hymne à la gloire d'un seigneur de la drogue d'un des cartels transfrontaliers qui font leurs choux gras du trafic entre les Etats-Unis du Mexique et ceux d'Amérique. C'est très joli.

Je me tape en ce moment la saison deux de l'excellente série Breaking Bad, dont vous pouvez lire ici tout le bien que je pense de la première saison. Et donc voilà-t-y pas qu'en préambule d'un épisode, je tombe sur sur cette pimpante ritournelle mexicaine, intitulée Negro y azul, qui a donné son nom audit épisode. Hispanophones, ouvrez grand vos portugaises, anglophones, ne ratez pas les sous-titres, pour les autres, je résumerai seulement qu'il s'agit, sur un air de polka entraînant en diable, enrobé de glings glings folkloriques, d'un hymne à la gloire d'un seigneur de la drogue d'un des cartels transfrontaliers qui font leurs choux gras du trafic entre les Etats-Unis du Mexique et ceux d'Amérique. C'est très joli.

Et outre le fait que j'ai une tendresse particulière pour la musique tipicos du Mexique, mariachis, ranchera, tortillas pour les Dalton, et toutes sortes de guacamoles à cordes et à vent, j'étais un rien soufflé d'entendre ainsi le narco-trafic entrer de plain-pied dans l'art populaire du cru, avec plus de prégnance encore que notre seigneur Jésus, saint Judas, ou d'autres héroïnes de telenovelas. En fait, ce titre n'est que l'adaptation télévisuelle d'un genre devenu tout à fait officiel au Mexique, le narcocorrido, qui est précisément la chanson de drogue. Les thèmes n'ont rien à envier au gangsta rap, trafics, trips, overdoses, trahisons, grande variété de morts violentes, mais avec un petit air de guitare enjoué, tout de suite ça devient extrêmement réjouissant. Je suis sûr que Florence Cassez écoute ça en prison pour se remonter le moral.

26 mai 2009

Cartes oranges

Transit Maps of the World de Mark Ovenden.

Transit Maps of the World de Mark Ovenden.

Un mouvement social perturbe le trafic sur toutes les lignes de notre réseau. D'ailleurs, je me penche par la fenêtre, et je ne vois guère qu'un RER sur deux sur la ligne B. Qu'à cela ne tienne, votre cyber gazette gothique favorite est là une fois de plus pour vous tirer de ce fâcheux embarras, et vous inviter à emprunter plutôt les lignes du métro de Londres, Moscou, Berlin, Saõ Paulo, Lyon ou Séoul, et ce sans sortir de votre banlieue pluvieuse, par le simple truchement de ce livre incroyable, qui recense et analyse de façon fort érudite quoique complètement maboule une impressionnante collection de plans de transports souterrains d'une tripotée de villes du monde. Ce que je résume en deux mots : sublimement inutile.

Dans son roman Blott on the Landscape (pitoyablement adapté au cinéma français sous le titre venu de nulle part de Sexes faibles), Tom Sharpe décrivait un ingénieur infinitésimalement dérangé qui ne supportait pas l'abîme qui séparait la représentation graphique du réseau du tube londonien de sa réalité géographique, et avait mis au point un projet de percement de tunnels pour mettre la seconde en conformité avec la première. Le livre d'Ovenden nous donne avec force perspective historique l'explication de cette psychose au demeurant très compréhensible. Le métro de Londres, créé en 1863, desservait une ville s'étendant déjà à perte de vue horizontale. Résultat : la cartographie rigoureuse du parcours de ses lignes obligeait à embrasser des hectares de faubourgs, et à concentrer en hyper-centre une accumulation de stations qui semblaient toutes superposées. En 1931, un certain Harry Beck mit fin à cette confusion en créant le premier diagramme simplifié d'un réseau de transport, hypertrophiant la zone centre pour la rendre enfin lisible, abrégeant les ramifications lointaines, réduisant les angles à 90 ou 45 degrés. Il était le premier à avoir compris que l'usager n'a pas besoin de savoir où il se situe topographiquement, mais où il se situe dans le réseau. L'intuition de Beck était si forte et son talent de graphiste à l'avenant qu'aujourd'hui encore son plan qui n'a subi que de légères modifications depuis sa création est reconnaissable entre mille au premier coup d'œil, malgré les dizaines d'imitations qu'il a inspirées.

Le métro de Londres, créé en 1863, desservait une ville s'étendant déjà à perte de vue horizontale. Résultat : la cartographie rigoureuse du parcours de ses lignes obligeait à embrasser des hectares de faubourgs, et à concentrer en hyper-centre une accumulation de stations qui semblaient toutes superposées. En 1931, un certain Harry Beck mit fin à cette confusion en créant le premier diagramme simplifié d'un réseau de transport, hypertrophiant la zone centre pour la rendre enfin lisible, abrégeant les ramifications lointaines, réduisant les angles à 90 ou 45 degrés. Il était le premier à avoir compris que l'usager n'a pas besoin de savoir où il se situe topographiquement, mais où il se situe dans le réseau. L'intuition de Beck était si forte et son talent de graphiste à l'avenant qu'aujourd'hui encore son plan qui n'a subi que de légères modifications depuis sa création est reconnaissable entre mille au premier coup d'œil, malgré les dizaines d'imitations qu'il a inspirées. Et c'est précisément sur cet art improbable du plan de métro que se penche ce livre qui ravira tous les férus de géographie, un art au confluent de la cartographie et du design graphique, en présentant, avec rappel historique pour les réseaux les plus importants, toutes les solutions adoptées de par le monde pour rendre intelligible par les usagers la complexité parfois déroutante de lacis de tunnels imaginés par des ingénieurs parfois à peine moins psychotiques que celui de Tom Sharpe.

Et c'est précisément sur cet art improbable du plan de métro que se penche ce livre qui ravira tous les férus de géographie, un art au confluent de la cartographie et du design graphique, en présentant, avec rappel historique pour les réseaux les plus importants, toutes les solutions adoptées de par le monde pour rendre intelligible par les usagers la complexité parfois déroutante de lacis de tunnels imaginés par des ingénieurs parfois à peine moins psychotiques que celui de Tom Sharpe.

22 mai 2009

Jusqu'à ce que mort s'ensuive

La saison footballistique tire à sa fin, une overdose de Côtes du Forez nous est promise pour célébrer l'inéluctable rétrogradation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, Raymond Domenech se consacre tout entier à l'écriture de ses nouveaux sketches, encore une semaine avant la vraie finale de vrai football Manchester-Barcelone, intéressons nous donc un peu à l'inintéressante ultime finale de la sous-coupe de l'UEFA datant de mercredi dernier, qui opposait les lumpen-Teutons de Brême aux Ukrainiens du fin fond de Donetsk (une bouteille de Côtes du forez offerte à quiconque arrive à placer cette ville sur une carte sans ouvrir Google Earth).

La saison footballistique tire à sa fin, une overdose de Côtes du Forez nous est promise pour célébrer l'inéluctable rétrogradation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, Raymond Domenech se consacre tout entier à l'écriture de ses nouveaux sketches, encore une semaine avant la vraie finale de vrai football Manchester-Barcelone, intéressons nous donc un peu à l'inintéressante ultime finale de la sous-coupe de l'UEFA datant de mercredi dernier, qui opposait les lumpen-Teutons de Brême aux Ukrainiens du fin fond de Donetsk (une bouteille de Côtes du forez offerte à quiconque arrive à placer cette ville sur une carte sans ouvrir Google Earth).

Pas grand chose à signaler lors de ce non-événement, si ce n'est vaguement le résultat final et le scénario qui y a conduit : 2 à 1 pour Donetsk, après prolongation. Personne ne voit où je veux en venir ? Je sais. Voilà un moment que j'attends le moment de donner le fond de ma pensée, l'occasion ne s'y prête que très vaguement.

Prolongation = égalité à la fin du temps réglementaire. Si on joue des prolongations, c'est bien, lors de confrontations qui doivent impérativement dégager un vainqueur, pour obtenir une décision qui n'a pu être faite dans la durée normale du match. Après six minutes de prolongation, Donetsk marque, prend l'avantage, on peut penser que l'objectif recherché par la prolongation est atteint, on tient un vainqueur, restons en là, serrons nous la main, pleurnichons un coup pour les uns, brandissons la sous-coupe pour les autres. Ah mais non, ça serait trop facile, cette décision qui fut si difficile à obtenir, il reste encore une petite chance de l'annuler, en continuant à galoper sur le gazon pour la totalité des trente minutes de prolongation, de laisser un chance à l'équipe vaincue de nier sa défaite, en revenant, en cas d'égalisation, au statu quo dont on essayait si ardemment de se dépêtrer et dont justement une équipe venait brillamment de se dépêtrer au dépens de l'autre. On va donc au bout du bout du temps, crampes pour tout le monde, si on pouvait, on jouerait jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Fut un temps, gosso modo de l'Euro 1996 à la coupe du monde 2002, où la règle du but en or était appliquée. Grâce à quoi, dès qu'un but était marqué en prolongation, le match s'arrêtait, le vainqueur enfin connu. Face aux calendriers de plus en plus lourds pour les joueurs, des phases finales de grandes compétitions avec un match tous les trois jours, rien de plus logique. Et puis on voyait de moins en moins de ces séances de tirs au but disputées en cas d'égalité en fin de prolongation, qui relevaient plus de la roulette russe que du football à proprement parler.

Une roulette russe (ou au moins ukrainienne).

Une roulette russe (ou au moins ukrainienne).

Seulement voilà, les télés, elles aiment bien ces séances de tirs au but, comble du suspense, que même les épouses comprennent sans peine (pas de règle du hors-jeu), où elles enregistrent leur meilleurs audiences. Si les télés pouvaient obtenir qu'on joue les tirs au but quel que soit le résultat, même en cas de 10 à 0, ce serait le top. A vrai dire, si elles pouvaient même supprimer les cent vingt minutes qui précèdent, ce serait idéal. Donc les instances du football, qui tirent l'essentiel de leurs revenus des dites télévisions ont été aimablement persuadées de revenir à davantage de compréhension pour les véritables enjeux du sport. Fini le but en or. Bravo Donetsk.

En plus, avec la règle du but en or, la France aurait gagné la demi-finale de Séville en 82. Mais bon, ça a peut-être fait un petit peu mal aux fesses à Michel Platini, mais pas au point de l'empêcher de s'asseoir sur le fauteuil de président de l'UEFA. Un job en or.

21 mai 2009

Stockholm et Gomorrhe

Millénium de Nils Arden Oplev.

Millénium de Nils Arden Oplev.

Smörgåsbord (buffet froid). En rupture de ban, un journaliste d'investigation suédois est embauché par un magnat pour enquêter sur la mystérieuse disparition de sa nièce quarante ans auparavant. Bientôt aidé par une jeune hackeuse gothique, le journaliste détective va mettre au jour une série de meurtres sexuels d'inspiration religieuse, pas moins mystérieux que la disparition qui l'occupe. Tout sera résolu. Pas grand chose ne distingue au fond ce film européen des mystères criminels hollywoodiens, on pose des questions, on nous mène un peu par le bout du nez, on nous donne les réponses. Pas grand chose, si ce n'est un certain mépris pour les effets spéciaux qui encombrent les écrans outre-atlantique, et conséquemment la description assez judicieusement glaciale d'un certain nombre d'horreurs. Pas grand chose d'autre, si ce n'est encore une certaine lenteur qui confine à la longueur. Ce qui manque le plus à ce film de deux heures vingt, c'est une paire de ciseaux pour en retrancher une bonne vingtaine de minutes superflues, au bas mot.

Pas grand chose ne distingue au fond ce film européen des mystères criminels hollywoodiens, on pose des questions, on nous mène un peu par le bout du nez, on nous donne les réponses. Pas grand chose, si ce n'est un certain mépris pour les effets spéciaux qui encombrent les écrans outre-atlantique, et conséquemment la description assez judicieusement glaciale d'un certain nombre d'horreurs. Pas grand chose d'autre, si ce n'est encore une certaine lenteur qui confine à la longueur. Ce qui manque le plus à ce film de deux heures vingt, c'est une paire de ciseaux pour en retrancher une bonne vingtaine de minutes superflues, au bas mot.

Je ne saurais dire si cette adaptation rend ou non justice au phénomène d'édition dont elle est tirée, mais sans casser trois pattes à une oie sauvage, la mécanique est bien huilée, les acteurs suffisamment convaincants, et l'improbable couple d'enquêteurs assez réussi.

Notons enfin la description sans concession de l'enfer carcéral suédois : un coquet intérieur avec moquette et plantes vertes, qu'on croirait découpé d'un catalogue Ikea, pourvu de chambrettes individuelles où le détenu a tout loisir de travailler sur son ordinateur personnel. Je me demande si Rachida Dati a aimé le film.

Crash-test :

20 mai 2009

Radio pirate, tout le monde s'éclate

Good Morning England de Richard Curtis.

Good Morning England de Richard Curtis.

Epopée radiophonique maritime. Au mileu des années 60 et de la mer du Nord, à bord du navire servant de base à une radio musicale un peu rock'n'roll émettant illégalement vers la swinging Albion, donnant des boutons au gouvernement de sa gracieuse majesté qui la pourchasse, une fine équipe de DJs déjantés vit les plus belles années de sa vie en 45 tours pendables. Les anglo-saxons appellent ça un feelgood movie, un film qui donne la patate. Aucune prétention dans cet heureux divertissement sinon d'évoquer avec ironie et un soupçon de nostalgie une époque qu'on voudrait croire bénie car baignée de pop music. Le top de la crème des acteurs britanniques du moment s'est donné rendez-vous pour s'en donner à cœur joie communicative, rejoints par l'américain Philip Seymour Hoffman, toujours dans les bons coups. Le sujet n'a pas grande conséquence, Curtis ne rechigne pas à tirer sur quelques ficelles un peu grosses, mais on s'en fiche, car on est vite pris d'empathie pour cette brochette de personnages loufoques dont aucun n'est réduit à l'état d'utilité scénaristique. C'est enjoué, c'est drôle, que demande le peuple ?

Les anglo-saxons appellent ça un feelgood movie, un film qui donne la patate. Aucune prétention dans cet heureux divertissement sinon d'évoquer avec ironie et un soupçon de nostalgie une époque qu'on voudrait croire bénie car baignée de pop music. Le top de la crème des acteurs britanniques du moment s'est donné rendez-vous pour s'en donner à cœur joie communicative, rejoints par l'américain Philip Seymour Hoffman, toujours dans les bons coups. Le sujet n'a pas grande conséquence, Curtis ne rechigne pas à tirer sur quelques ficelles un peu grosses, mais on s'en fiche, car on est vite pris d'empathie pour cette brochette de personnages loufoques dont aucun n'est réduit à l'état d'utilité scénaristique. C'est enjoué, c'est drôle, que demande le peuple ?

Le peuple aurait préféré le titre original anglais The Boat That Rocked. J'avais même pas percuté de prime abord que Good Morning England était un clin d'œil appuyé à Good Morning Vietnam. J'en déduis que dans l'esprit dérangé des distributeurs français, tous les films sur la radio doivent commencer par Good Morning. Un film sur Radio Craponne ? Good Morning Craponne-sur-Arzon ! Colossale finesse.

Crash-test :

19 mai 2009

Vestiges de l'amour

Je l'aimais de Zabou Breitman.

Je l'aimais de Zabou Breitman.

Mélo enfumé. Un vieux bonhomme recueille pour quelques jours sa belle-fille éplorée que le fils et mari vient de larguer sans crier gare. Pour remonter le moral de la jeune femme bafouée, le beau-père entreprend de nous raconter l'amour de sa vie, brève passion adultérine hôtelière à laquelle il a finalement renoncé à l'insu de son plein gré. C'est pas que ce soit mal joué (Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze en tourtereaux qui roucoulent gaiement), c'est pas que ce soit mal écrit (adaptation d'un roman d'Anna Gavalda que je n'ai bien sûr pas lu), c'est pas que ce soit franchement mal mis en images, mais c'est juste que quand on filme banalement une histoire d'une éreintante banalité, curieusement le résultat n'est pas follement intéressant. Il ne suffit pas de choisir Hong-Kong comme toile de fond d'une bluette pour midinettes sophistiquées pour s'improviser Wong Kar Wai.

C'est pas que ce soit mal joué (Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze en tourtereaux qui roucoulent gaiement), c'est pas que ce soit mal écrit (adaptation d'un roman d'Anna Gavalda que je n'ai bien sûr pas lu), c'est pas que ce soit franchement mal mis en images, mais c'est juste que quand on filme banalement une histoire d'une éreintante banalité, curieusement le résultat n'est pas follement intéressant. Il ne suffit pas de choisir Hong-Kong comme toile de fond d'une bluette pour midinettes sophistiquées pour s'improviser Wong Kar Wai.

Dernier détail agaçant : une grande marque de cigarettes a réussi à placer un paquet dans quasiment chaque plan. Et ça clope, et ça clope. Y compris dans des locaux professionnels en France dans des scènes dont on ne sait pas il elles sont antérieures au 1er janvier 2008, y compris dans le nez d'enfants en bas âge. Bravo. Bel exemple.

Crash-test :

17 mai 2009

La belle-mère de toutes les batailles

Un mariage de rêve de Stephan Elliott.

Un mariage de rêve de Stephan Elliott.

Au lendemain de la première guerre mondiale, un fils de la bourgeoisie terrienne anglaise ramène sa nouvelle jeune épouse américaine dans l'ancestral manoir du domaine familial. Le moins qu'on puisse dire est que la belle-mère n'apprécie guère sa bru et ne ménage pas sa peine pour le lui faire savoir. Adaptation laborieuse d'une pièce de Noel Coward, on voit là une tentative de traiter peut-être trop de thèmes à la fois. La fin d'une époque, l'hypocrisie sociale, le choc des cultures américaine et européenne, quelques variations sur l'amour, la guerre, le sens de la vie, n'en jetez plus, autant d'idées lancées en l'air dont aucune ne semble retomber à sa place, le mince sujet restant noyé sous des répliques se voulant fines et spirituelles mais s'enchaînant trop vite pour qu'aucune ne marque vraiment. On perd vite tout intérêt pour la quasi totalité des personnages, et on ne sursaute guère à la révélation d'une poignée de secrets de famille à deux pence. Une approche trop littéraire qui fait l'impasse sur les quelques bonnes idées visuelles cachées dans le scénario. Ajoutez à cela des mouvements de caméra qui semblent aléatoires, un montage parfois abscons...

Adaptation laborieuse d'une pièce de Noel Coward, on voit là une tentative de traiter peut-être trop de thèmes à la fois. La fin d'une époque, l'hypocrisie sociale, le choc des cultures américaine et européenne, quelques variations sur l'amour, la guerre, le sens de la vie, n'en jetez plus, autant d'idées lancées en l'air dont aucune ne semble retomber à sa place, le mince sujet restant noyé sous des répliques se voulant fines et spirituelles mais s'enchaînant trop vite pour qu'aucune ne marque vraiment. On perd vite tout intérêt pour la quasi totalité des personnages, et on ne sursaute guère à la révélation d'une poignée de secrets de famille à deux pence. Une approche trop littéraire qui fait l'impasse sur les quelques bonnes idées visuelles cachées dans le scénario. Ajoutez à cela des mouvements de caméra qui semblent aléatoires, un montage parfois abscons...

Ne surnagent finalement que Kristin Scott-Thomas qui fait ce qu'elle peut au milieu de ce pataquès, et la ravissante Jessica Biel, qui n'est peut-être pas aussi bonne actrice mais est au moins diablement jolie à regarder. C'est déjà ça.

Crash-test :

14 mai 2009

Le tour du monde de Miroslav Sasek

C'est à l'occasion d'un voyage (dont le romantisme reste à démontrer) à Venise que j'ai voilà quelque temps fait la découverte de Miroslav Sasek. L'éditeur italien Rizzoli venait de ressortir l'un de ses titres, Questa è Venezia, ce qui m'a tout de suite paru un souvenir de la Sérénissime autrement plus intéressant qu'une gondole musicale ou une bouteille de vin à l'effigie de Mussolini... Renseignements pris, il apparut que Sasek, illustrateur tchèque émigré en Allemagne en 1948 par anticommunisme primaire, avait connu un succès mondial dans les années 60 pour une série de livres consacrés à des villes ou des pays. Munich (sa ville de résidence), Edinburgh, Hong-Kong, New-York, l'Australie, l'Irlande, Israël, mais aussi Cape Kennedy ou encore les Nations-Unies.

Renseignements pris, il apparut que Sasek, illustrateur tchèque émigré en Allemagne en 1948 par anticommunisme primaire, avait connu un succès mondial dans les années 60 pour une série de livres consacrés à des villes ou des pays. Munich (sa ville de résidence), Edinburgh, Hong-Kong, New-York, l'Australie, l'Irlande, Israël, mais aussi Cape Kennedy ou encore les Nations-Unies.

En tout une vingtaine de titres, qui sont petit à petit réédités en anglais depuis 2003, et dont trois (Rome, Londres et Paris) viennent d'être réédités en français par Casterman. Espérons qu'il s'agit d'un ballon d'essai, et que l'éventuel succès de ces nouveautés anciennes ouvrira la voie au reste de la série.

En quelques mots de texte et surtout en quelques traits bien sentis, Sasek n'a pas son pareil pour dégager la personnalité d'une cité, joignant à ses qualités d'observation la capacité à transcender des vues urbaines par une stylisation toute personnelle sans verser dans la carte postale. Si une grande place est accordée à l'architecture, Sasek n'oublie pas non plus les transports, les petites coutumes et autres curiosités locales, et surtout les types citadins qui peuplent ces espaces. Et il donne vie à tout ça grâce à sa grande aisance avec les couleurs.

Dire que ces aperçus graphiques n'ont pas pris une ride serait exagéré, mais au contraire, ces images nous parlent aujourd'hui avec nostalgie d'une vie disparue, comme avec ce portrait des Halles de Paris. Les rééditions, dont on ne sait d'ailleurs si elles ciblent un public d'enfants ou d'adultes, incluent en fin d'ouvrage une mise à jour des données les plus datées du texte original de Sasek (comme par exemple les chiffres de population).

Tout ça pour dire que si je partais en vacances à Paris, je saurais bien quel souvenir en ramener ! Vous pouvez compléter vos connaissances sur Sasek et ses publications avec le site officiel à son nom.

13 mai 2009

Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit

12 mai 2009

Chroniques martiennes

The ACME Novelty Library 19 de Chris Ware.

The ACME Novelty Library 19 de Chris Ware.

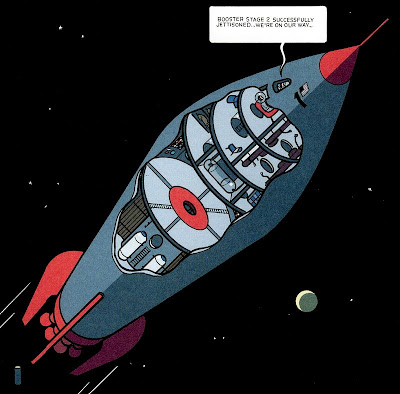

Est-ce que Chris Ware ne pourrait pas dessiner et surtout lettrer encore un petit peu plus petit ? J'ai beau, aveuglé par une admiration béate, acheter tout ce que produit l'industrieux génie paranoïaque mais dramatiquement presbyte de la BD, il faut l'imaginer s'autoflageller à deux pouces de sa feuille de papier à dessin : "Oh ben c'est peut-être nul ce que je dessine mais ne s'en rendront compte que les lecteurs munis d'une loupe à la puissance de grossissement proche du téléscope spatial Hubble". Peut-être imagine-t-il son lectorat pourvu des mêmes culs-de-bouteille que lui, ou, pire, pense-t-il autistement ne dessiner que pour lui... Bon, passé ce léger problème technique, il faut bien reconnaître qu'on a affaire à l'habituel chef d'œuvre annuel de Chris Ware.

Autour du personnage de Rusty Brown, prof de collège un peu minable, rouquemoute (carrot-top) ventripotent et bigleux, alter ego de l'auteur, trois récits se succèdent dans ce livre. Primo, une histoire de science-fiction, aventure martienne qui n'est autre qu'une œuvre de jeunesse de notre personnage, reflet de l'épisode qui suit (deuxio), la jeunesse de Rusty découvrant l'amour de façon particulièrement désastreuse, épisode auquel réfléchit ensuite tristement (troisio) le ventripotent et désabusé professeur, qui a oublié sa promesse d'une carrière d'auteur de science-fiction. La dépression n'est pas loin.

Une fois de plus, Ware qui n'a inventé la bande dessinée pas plus qu'il ne l'a révolutionnée, prouve en tout cas qu'il est aujourd'hui un de ceux qui savent le mieux en tirer toute la substantifique moëlle. Son habileté diabolique dans l'imbrication scénaristique, sa profondeur psychologique à faire pâlir bien des littérateurs dont j'aurai la charité de taire le nom, sont servies par un découpage dont l'apparente complexité n'a d'égale que l'apparente simplicité du dessin. Simplicité qui est un choix délibéré, comme le sait quiconque a lu ses célèbres et virtuoses carnets de croquis. Bref, il n'est plus permis de douter, en refermant ce bouquin comme ses prédécesseurs, qu'on a affaire à un auteur majeur (notez comment je ne précise pas "de bande dessinée").

J'aurai enfin l'outrecuidance de rappeler l'indispensable lecture (en anglais ou en français) de son indispensable Jimmy Corrigan, et aussi la monographie (en anglais) que lui a consacrée Daniel Raeburn, et j'irai jusqu'à suggérer la lecture de cette interview (en french).

Supplément gratuit

Cette animation réalisée à partir des dessins de Chris Ware avec son personnage de Quimby the Mouse. On peu aussi le voir en HD ici.

10 mai 2009

Quand j'étais chanteur

Incognito d'Eric Lavaine.

Incognito d'Eric Lavaine.

Comédie ni vue ni connue. Un ex-contrôleur de la RATP devenu du jour au lendemain star de la chanson française doit masquer sa célébrité au retour impromptu de son ancien camarade de galère musicale qu'il croit avoir spolié du texte de ses chansons à succès. Un indécrottable parasite, artiste raté, son double, endosse alors sa peau de nouveau riche pour donner le change. Quiproquos en cascade, heureusement tout finit par s'arranger. Vous pouvez marquer ce jour d'un pierre blanche : j'ai été voir un film avec Franck Dubosc, et à la surprise générale, il s'en tire plus qu'honorablement dans le rôle du pique-assiette qui semble lui aller comme un gant. Bénabar, qui fait ses débuts cinématographiques n'est pas trop mal non plus, notamment dans la scène où, en panne d'inspiration pour son prochain album, le chanteur pastiche à tour de rôle toutes les têtes d'affiches de la nouvelle-chanson-française, y compris un certain Bénabar. Troisième larron, Jocelyn Quivrin est sans doute le plus convaincant en ancien drogué retour d'Inde. Mais tout le mérite de cette comédie assez drôle revient dans doute à Eric Lavaine, le réalisateur, qui sur un scénario assez convenu, et convergeant vers une chute inexorablement prévisible, parvient à tenir en laisse ses comédiens, éviter les outrances, et varier les angles humoristiques, en maintenant un ton assez distancié, jusqu'à arracher quelques rires non feints aux moins enthousiastes des admirateurs de Dubosc dont je suis.

Vous pouvez marquer ce jour d'un pierre blanche : j'ai été voir un film avec Franck Dubosc, et à la surprise générale, il s'en tire plus qu'honorablement dans le rôle du pique-assiette qui semble lui aller comme un gant. Bénabar, qui fait ses débuts cinématographiques n'est pas trop mal non plus, notamment dans la scène où, en panne d'inspiration pour son prochain album, le chanteur pastiche à tour de rôle toutes les têtes d'affiches de la nouvelle-chanson-française, y compris un certain Bénabar. Troisième larron, Jocelyn Quivrin est sans doute le plus convaincant en ancien drogué retour d'Inde. Mais tout le mérite de cette comédie assez drôle revient dans doute à Eric Lavaine, le réalisateur, qui sur un scénario assez convenu, et convergeant vers une chute inexorablement prévisible, parvient à tenir en laisse ses comédiens, éviter les outrances, et varier les angles humoristiques, en maintenant un ton assez distancié, jusqu'à arracher quelques rires non feints aux moins enthousiastes des admirateurs de Dubosc dont je suis.

Reste une seule crainte : que le succès du film, qui semble se confirmer en salle, ne nous impose une suite avec le même duo de personnages, genre Incognito fait le Zénith. On connaît la chanson.

Crash-test :

6 mai 2009

Y a-t-il un pilote dans l'espion ?

OSS 117 : Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius.

OSS 117 : Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius.

Un pastiche sinon rien. On savait OSS 117, le meilleur agent des services secrets français, arrogant, mufle, crétin, raciste, fainéant, inculte, on découvre ici qu'il est aussi un antisémite de première bourre. Lancé au Brésil sur la piste d'un criminel de guerre nazi, collaborant à son corps défendant avec une sémillante mais revêche colonelle du Mossad, OSS 117 fait l'étalage de son incompétence qui finit par lui valoir la légion d'honneur. Je n'ai que de vagues souvenirs du premier opus de la saga, Le Caire nid d'espions, pourtant vu en salle, mais je me sens assez agréablement bercé par ce film bien maîtrisé et drôle qui fait l'éloge de la sottise tout en citant abondamment Bébel, James Bond et Hitchcock. Hazanavicius dépasse ses références avec le même brio et la même finesse pachydermique que les frères Zucker en leur temps.

Je n'ai que de vagues souvenirs du premier opus de la saga, Le Caire nid d'espions, pourtant vu en salle, mais je me sens assez agréablement bercé par ce film bien maîtrisé et drôle qui fait l'éloge de la sottise tout en citant abondamment Bébel, James Bond et Hitchcock. Hazanavicius dépasse ses références avec le même brio et la même finesse pachydermique que les frères Zucker en leur temps.

Assez curieusement, OSS 117, Jean Dujardin au sommet de sa forme, héros odieux et suffisant, devient très vite éminemment sympathique, davantage tout au moins que ses ennemis nazis ou catcheurs. Ouf ! De quoi brouiller sévèrement les cartes du politiquement correct.

Crash-test :

5 mai 2009

Du lit au fauteuil et puis du lit au lit

Rides de Paco Roca.

Rides de Paco Roca.

Je prends le train (l'Orient-Express en l'occurrence) à la remorque du blog Lectures de Raymond, que tous mes lecteurs ne connaissent peut-être pas encore, et qui m'a fait découvrir ce livre absolument époustouflant d'un auteur espagnol pas très connu de ce côté-ci des Pyrénées mais que Delcourt, sans doute impressionné par la force et la maestria de l'ouvrage, a eu la bonne idée de traduire et d'éditer classieusement.

Ancien directeur de banque à la retraite, Ernest perd la boule, et ses enfants l'expédient dans un bien sympathique hospice qui a tout d'un mouroir. Découvrant avec un certain effroi la réalité des lieux et de leurs pensionnaires, Ernest va bientôt se faire diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

Une BD grand public ayant pour thème les vieux, les maisons de retraite, la tête qui s'en va, la mort qui s'approche.. eh ben nom d'un petit déambulateur, Roca ne manque pas de culot ! Et il faut dire que si son livre, particulièrement bien documenté et réaliste, ne fait l'impasse sur aucune des horreurs que notre société réserve à ses anciens, c'est avec une habileté à marier brutalité et grâce assez confondante, sans compter une bonne dose d'humour décalé qui vient fort à propos alléger un récit qui aurait pu tourner au misérabilisme condescendant. Chapeau.

Roca excelle à alterner scènes dialoguées et scènes muettes, donnant en texte tous les détails médicaux ou techniques nécessaires, et s'évadant graphiquement avec une légèreté poétique pour explorer la mémoire des pensionnaires. En vertu de quoi on trouvera ici deux des plus belles et plus intelligentes et bouleversantes pages de bande dessinée jamais "écrites", entièrement blanches...

Les enfants pressés d'hériter pourront avec insistance conseiller la lecture de ces Rides à leurs vieux parents dépressifs. Succès garanti.